Avreste mai immaginato che un’opera come Poema a fumetti, spesso confinata nelle classifiche della narrativa disegnata, potesse diventare la base per uno dei film più insoliti e stratificati del nuovo cinema italiano? Dopo il passaggio Fuori Concorso alla 82ª Mostra di Venezia, Orfeo di Virgilio Villoresi arriva in sala come un oggetto filmico difforme e personale, che si colloca nella stessa scia di rinnovamento che negli ultimi anni ha attraversato il nostro cinema d’autore, dopo un lungo periodo di stanchezza e manierismo.

Villoresi, al suo primo lungometraggio, affronta Buzzati non come materiale da illustrare, ma come punto di partenza per una costruzione visiva che ricorda più un laboratorio che un set. Il regista lo ha dichiarato apertamente: il libro è “un insieme di immagini e intuizioni spesso sganciate” e il problema non era copiarle, bensì tradurre quella libertà in un linguaggio cinematografico. Da qui la scelta di un metodo che assomiglia più alla bottega artigiana che alla produzione tradizionale.

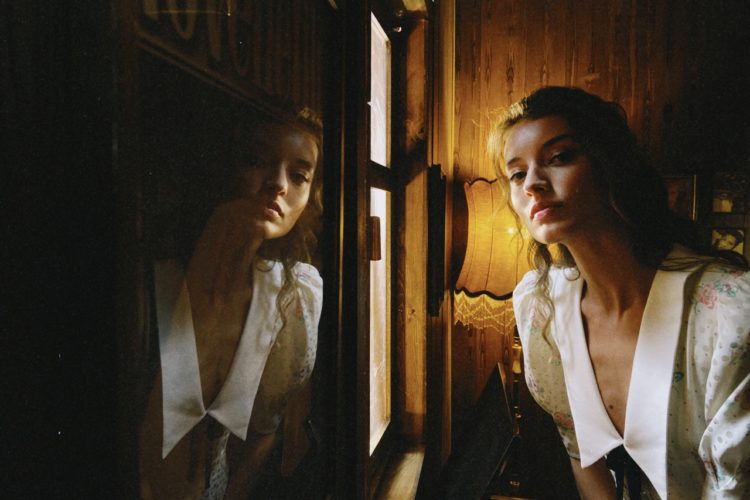

Il film è girato interamente in pellicola 16mm, dentro scenografie costruite a mano negli studi Fantasmagoria a Milano. Non è un vezzo tecnico, ma un’impostazione concettuale: come afferma Villoresi, la pellicola restituisce un’immagine in cui “la materia si vede e si sente”, e questa presenza fisica diventa parte della storia. Anche le animazioni, realizzate in stop-motion con una Bolex, sono integrate direttamente sul set. Nessuna sovrapposizione digitale, nessuna correzione: tutto accade davanti all’obiettivo, in continuità con quella tradizione di trucchi ottici che il cinema ha abbandonato e che Villoresi recupera con naturalezza.

In questa geografia artificiale — e proprio per questo sorprendentemente coerente — si muove la storia di Orfeo, pianista solitario che un tempo proiettava fantasie infantili attorno a una villa abbandonata. L’incontro con Eura, ballerina di danza classica, introduce una linea sentimentale che nel libro di Buzzati non esisteva. È una scelta che il regista rivendica: serviva un elemento che permettesse allo spettatore di orientarsi dentro un immaginario volutamente sfalsato, di seguire un filo in mezzo alle deviazioni.

Quando Eura scompare e Orfeo la vede entrare nella piccola porta della villa, il film abbandona il piano realistico. Da questo punto in avanti l’aldilà appare come uno spazio di accumulazione: figure in costume, creature animate, parate di scheletri militari, personaggi intermedi come l’Uomo Verde. È una sorta di riorganizzazione del materiale iconografico di Buzzati, sovrapposto alla sensibilità visiva di Villoresi, che da anni lavora su cortometraggi e videoclip proprio attraverso tecniche miste e dispositivi ottici.

Non si tratta, tuttavia, di un inferno tradizionale. L’aldilà del film è più vicino a una memoria collettiva deformata, un collage di epoche, trucchi, suggestioni, in cui il mito entra come struttura e non come racconto. Il regista lo spiega così: non era interessato alla fedeltà al mito, ma a un viaggio “attraverso le immagini”, come se l’aldilà fosse il luogo in cui le immagini continuano a muoversi anche quando la realtà si ferma.

Questa impostazione lo avvicina — pur con una poetica del tutto autonoma — a quella generazione di cineasti italiani che hanno rimesso in discussione il rapporto tra reale, artigianale e immaginario: da Pietro Marcello e Alice Rohrwacher fino a Frammartino, Delpero e altri. Registi che hanno scoperto che la strada per raccontare il presente passa attraverso un uso del passato non illustrativo ma dinamico, capace di assorbire frammenti di storia, di iconografia e di memoria cinematografica.

Orfeo si colloca in questa corrente senza imitarla. Ne condivide però il principio di fondo: più si lavora sul particolare — in questo caso un interno di studio, scenografie che ricordano un teatro di posa anni Sessanta, trucchi ottici presi dalla storia del cinema — più si arriva a toccare qualcosa di universale. E più si accetta l’eterogeneità visiva, più la forma del film trova un ordine, una struttura possibile.

Villoresi lo ammette: la lavorazione è stata lunga, “quasi tre anni tra costruzione, riprese e montaggio”, perché ogni elemento doveva funzionare in relazione agli altri. Nel film convivono davvero molti mondi: la fotografia morbida e granulosa della pellicola, le architetture dipinte il found footage Super8 della madre del regista — reinserito in una scena di danza come traccia di un passato privato che diventa finzione.

È un cinema che disloca ciò che racconta. Gli spazi sono studi, ma evocano luoghi. I volti sono contemporanei, ma sembrano appartenere a epoche sconosciute. Le tecniche sono antiche, ma producono un’immagine che non ricorda nulla di già visto. È, in questo senso, un film che usa l’artificio non per nascondere, ma per costruire un mondo plausibile nella sua incoerenza.

In Orfeo, passato e presente non si sovrappongono; scorrono uno dentro l’altro. E, come accade nei film che inaugurano qualcosa, aprono la possibilità di un territorio ulteriore per il cinema italiano: un territorio non realistico, non naturalistico, ma capace di parlare al presente attraverso forme che vengono da lontano.