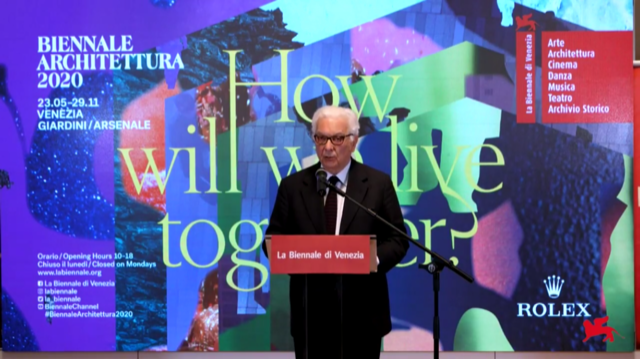

Come viveremo, noi, insieme? “How will we live together?” è il titolo della 17a. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia che si terrà dal 23 maggio al 29 novembre 2020. Come vivremo, noi, insieme, con i nostri sogni e davanti ai cambiamenti che trasformano la vita nostra e del pianeta? La domanda e la presentazione, quasi ad incarnarne la verità, sono state “postate” in una conferenza stampa streaming sul sito della Biennale dal Presidente Paolo Baratta, da Venezia, e dal curatore Hashim Sarkis, con il suo team, da Boston.

Conferenza stampa alla portata di tutti, quindi, e dribblando le restrizioni di questi tempi, ma un po’ malinconica. In parte perché si tratta della nona e ultima edizione presieduta da Paolo Baratta, che passerà il testimone a Roberto Ciccutto. Ma soprattutto per la plastica idea delle relazioni asettiche a cui i nuovi eventi ci costringono. Eppure è di grande speranza il messaggio che veicolerà la nuova MIA alla quale parteciperanno 114 studi di architetti, con una rappresentanza crescente di donne e maggiore provenienza da Africa, America Latina e Asia. Non sappiamo se l’architettura ci salverà, ma sembra volerci provare.

Sono 63 partecipazioni nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia sono; tre i paesi presenti per la prima volta: Grenada, Iraq e Uzbekistan. Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale, sostenuto e promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Creatività contemporanea, sarà a cura di Alessandro Melis.

L’Architettura come speranza, visione e risposte ai bisogni dell’uomo e delle specie viventi del pianeta è la direzione che indica la Mostra Internazionale di Architettura e il tema costante sottolineato dalle parole illuminate del presidente Baratta: “L’Architettura ci fa individui più consapevoli, ci aiuta a essere non solo consumatori, ma cittadini, ci stimola a considerare gli effetti indiretti delle nostre azioni, ci aiuta a comprendere meglio l’importanza dei beni pubblici e dei beni gratuiti. Ci aiuta a sviluppare una visione del welfare più completa”. In questi anni, infatti, partendo da archistar la Mostra è approdata alla riscoperta dell’architettura come disciplina.

La Mostra di Hashim Sarkis centra tutti i temi del momento e i problemi strutturali della società contemporanea, dice Baratta. Affrontando i temi dell’aggiustamento e delle trasformazioni dell’abitare e del coabitare, dell’esistere e del coesistere. L’architettura, quindi come “un vasto impegno interdisciplinare e di un vasto impegno culturale e politico”, una sorta di “chiamata alle armi” dell’Architettura alle altre discipline. “È necessario infatti trasmettere uno stato d’urgenza sia nel mondo sviluppato che in quello in via di sviluppo. – continua Baratta – I mutamenti in corso chiedono nuove visioni e progetti. Per la casa individuale, per le città, le campagne, la natura e per interi territori”.

Un’architettura responsabile, quindi, e che si fa politica. Perché proprio in contesti come questi giorni di virus globale “i progetti non possono essere che frutto di una estesa consapevolezza e diffusa collaborazione”. Quando tutti si ha la sensazione di non essere più alla guida del progresso, ma di essere “vittime dei cambiamenti che comporta”. E quando “molti possono approfittare delle paure, dei timori, delle frustrazioni che ne derivano per sviluppare campagne ultra difensive,” ecco una Biennale utile a richiamare “che l’identità di una società o di una comunità sta nella qualità dei progetti che è capace di formulare per il suo futuro”.

I contenuti della 17esima Mia sono stati presentati a seguire, in diretta streaming da Boston, dal curatore Hashim Sakis, che ha presentato alcuni dei suoi giovanissimi collaboratori, provenienti da varie parti del mondo. L’architetto Sarkis dal 2015 è preside della School of Architecture and Planning al Mit-Massachusetts Institute of Technology.

Sarkis si è soffermato all’inizio sul titolo della Biennale How will we live together? “E’ una domanda aperta”, nella quale ci sono tutti i significati. How, come, ovvero “un approccio pratico e soluzoni concrete, l’architettura come pensiero del problem solving”. Will, verbo che esprime il futuro, la visione ma anche il volere e il cercare con determinazione. We, noi, prima persona plurale, inclusiva degli altri popoli e delle altre specie, per esprimere a un più empatico atteggiamento attraverso l’architettura. Live, vivremo, vivere, non semplicemente l’esistere ma il prosperare, dove l’ottimismo è qualità intrinseca dell’architettura. Together, insieme, implica beni comuni, valori collettivi, architettura come espressione di valori universali. Infine il punto interrogativo:? Una domanda aperta non retorica, alla ricerca di molte risposte attraverso i valori dell’architettura.

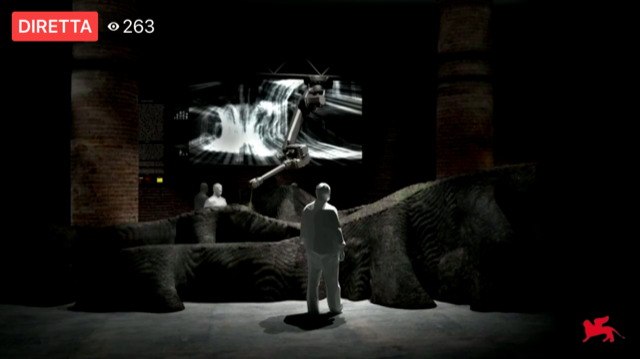

Stations + Cohabitats, sono inoltre le ricerche fuori concorso sui temi della Mostra sviluppate da ricercatori di università di tutto il mondo. Organizzata in cinque scale tra Arsenale e Padiglione Centrale ai Giardini, la Mostra presenta anche grandi installazioni collegate a ognuna delle cinque scale che si disporranno negli spazi esterni dell’Arsenale e dei Giardini.

Quindi nei 300 metri delle Corderie si viaggia tra la coesistenza di esseri diversi, corpo umano e nuovi corpi, tecnologico e politico, con un paesaggio con suolo tecno-organico umani e altre specie, che definiscono nuovo sistema di coabitazione. Si parla della famiglia, di come abita e del nuovo mercato abitativo, come esempio le abitazioni dei millennials in Africa che si sovrappongono alle case di famiglia. Un altro padiglione è dedicato a come le comunità emergenti si riorganizzino spazialmente, e ancora a come si conviva nelle megalopoli. Tra gli esempi, una scuola armena dove si pratica l’educazione digitale con conseguenze positive sulla città.

Una quarta scala riguarda i confini, intesi non solo come confini dei continenti, beni comuni mondiali, come l’Amazzonia, gli Oceani o i Poli, ma anche come l’andare oltre il divario tra urbano e rurale, le divisioni urbane interne. Come esempio viene citato un ponte di Los Angeles. Una quinta scala si interroga sul tema di un pianeta nuovo e nel 75esimo anniversario dell’Onu pone domande sulla reinterpretazione delle infrastrutture. Tra i tanti progetti, un omaggio a Venezia “per celebrare la resilienza di questa città”.

Appuntamento quindi al 23 maggio, con grandi aspettative e la speranza che, al di là del mondo costruito, davvero l’architettura sappia trovare percorsi di sopravvivenza. Il programma completo su sito della Biennale di Venezia.