Dopo l’eco mediatica (inaspettata ma significativa) del numero 3608, dove Zio Paperone e il PdP 6000 si esprimevano in catanese, fiorentino, milanese e napoletano, Topolino rilancia. Stavolta il numero 3619 arriva in quattro nuove edizioni dialettali: romanesco, barese, torinese e veneziano. Una scelta che fa notizia — e funziona. Ma non è detto che basti.

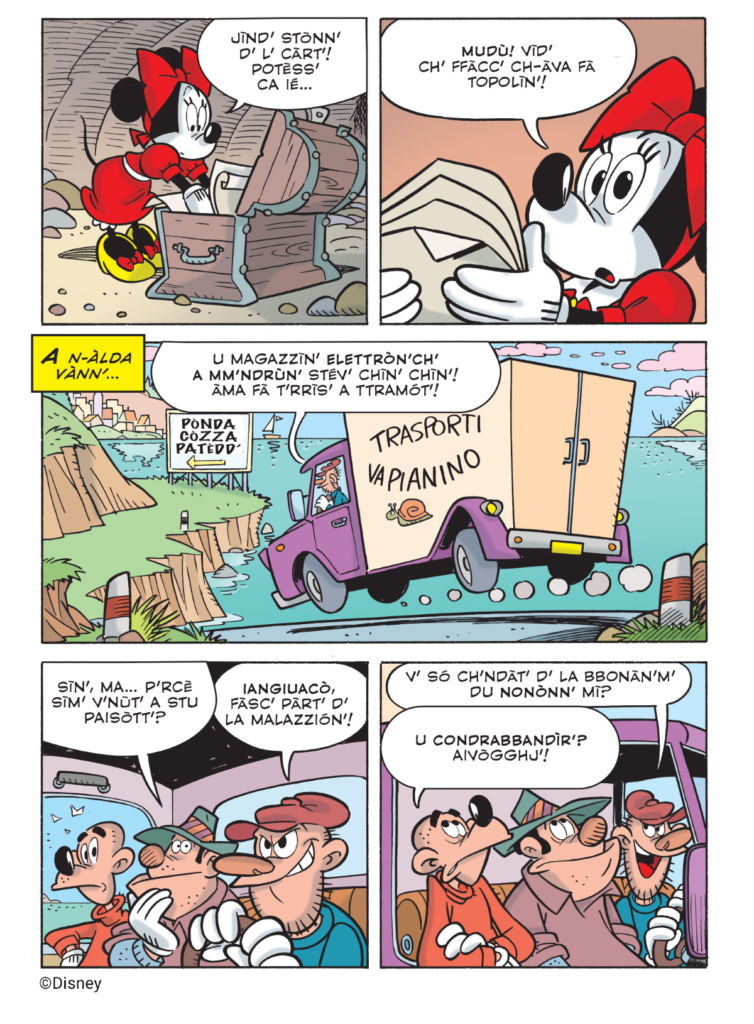

La storia in questione (Topolino e il ponte sull’oceano, sceneggiatura di Alessandro Sisti, disegni di Marco Gervasio) viene proposta in quattro varianti linguistiche, con tanto di supervisione scientifica e team di dialettologi capitanati dal professore Riccardo Regis. Una copertina tricolore disegnata da Andrea Freccero chiude il cerchio. L’operazione è distribuita su scala regionale, e centralizzata online per chi volesse collezionare tutto. Funziona, sì. Ma cosa ci dice davvero questo entusiasmo? E soprattutto: cosa si mette in scena quando Topolino “parla in dialetto”? C’è qualcosa di potentemente rassicurante in questo progetto. Una narrazione dell’identità italiana che si veste da gioco linguistico, da omaggio popolare, da apertura alle diversità regionali.

“Non mi aspettavo tutto questo entusiasmo”, dice il professor Regis. «Stiamo assistendo a una rinnovata popolarità dei dialetti». Lo conferma anche il direttore editoriale Alex Bertani: «Ci ha colpito l’orgoglio che l’iniziativa ha scatenato nei lettori”.. Tutto vero. Topolino in dialetto non ci spinge a ripensare il nostro immaginario. L’occasione per un discorso più ampio, più profondo. Perché i dialetti sono anche, e forse soprattutto, strumenti di resistenza, archivi viventi di un pensiero divergente. Il successo di queste edizioni speciali dice molto sul bisogno di ritrovare legami con territori, parlate, storie minori. Importante è ascoltarle, queste storie, o se ci basta metterle in bocca a Topolino — per farci sentire più buoni, più inclusivi, e restare esattamente dove siamo.