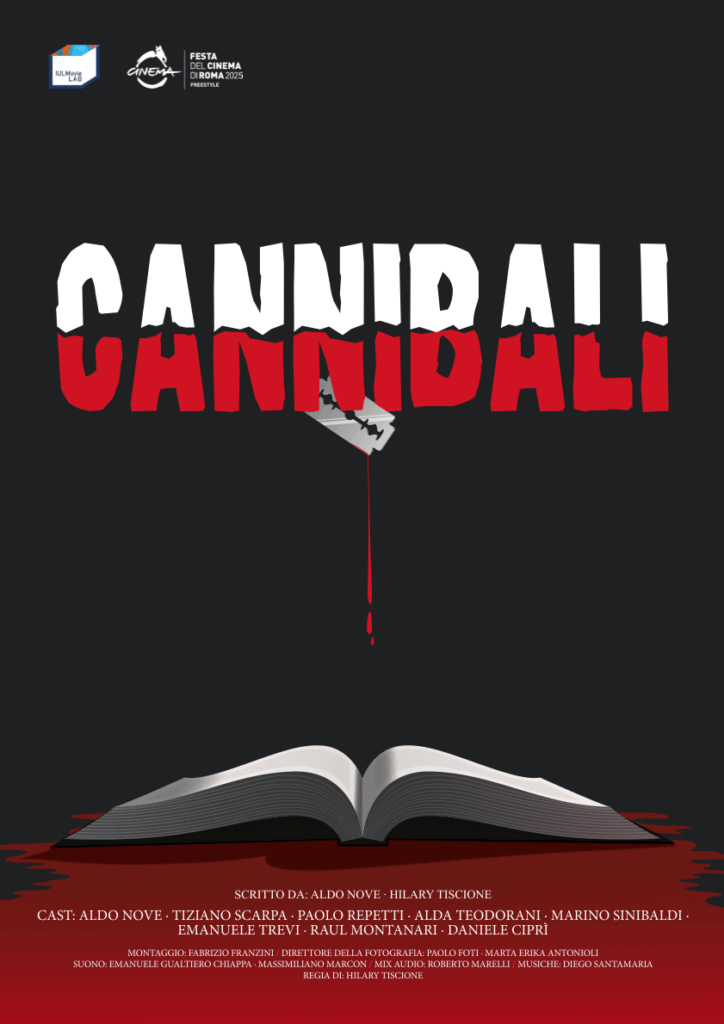

Presentato nella sezione Freestyle della 20ª Festa del Cinema di Roma, Cannibali di Hilary Tiscione si apre come un archivio segreto: lentamente, con la cura di chi sa che la memoria è sempre un materiale esplosivo. Lo schermo si accende su un’Italia del 1997 impolverata e isterica, a metà tra MTV e il telegiornale, in bilico tra la promessa di un futuro globale e il collasso di ogni identità. È l’anno in cui usciva Gioventù cannibale, antologia curata da Daniele Brolli per Einaudi Stile Libero.

Da quel momento, nulla fu più come prima.

Una raccolta di racconti brevi e feroci — Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Niccolò Ammaniti, Isabella Santacroce, Alda Teodorani — scritta con una lingua contaminata, sfrontata, televisiva.

Non era un movimento, né un manifesto, ma un corto circuito: una generazione che scopriva di non avere un futuro da raccontare, solo un presente da divorare. Li chiamarono “i Cannibali”, e per qualche anno sembrò che la letteratura italiana avesse ritrovato il suo istinto primario: mordere.

Nel documentario, Tiscione non ricostruisce soltanto un momento culturale: lo seziona. Seduti in stanze spoglie, gli ex protagonisti di quella stagione rievocano la spinta che li portò a infrangere ogni codice morale della narrativa. La noia, l’iperrealtà, il rumore televisivo diventarono carburante creativo.

“Non volevamo essere realisti,” confessa uno di loro. “Volevamo che la realtà ci sputasse in faccia”.

Il film alterna interviste, materiali d’archivio e frammenti di un’epoca in cui la violenza era ovunque: nei telegiornali, nei varietà, nelle strade. Scorrono immagini dei Cannibali ospiti in RAI, i loro volti giovani e impazienti, le parole taglienti che scandalizzavano un’Italia abituata alla compostezza dei salotti letterari.

In sottofondo, la voce di Bret Easton Ellis e il suo American Psycho: Patrick Bateman come fratello maggiore e mostro guida.

Cannibali riporta l’attenzione su quella rivoluzione che, nel bene e nel male, ha riscritto la narrativa italiana.

Fu davvero una generazione o una trovata mediatica? Un movimento consapevole o una coincidenza editoriale amplificata dai giornali? A distanza di quasi trent’anni, nessuna risposta è definitiva.

Per alcuni fu l’ultima vera avanguardia del Novecento, per altri solo una fiammata, ma ciò che resta è l’energia di una lingua che non voleva più rappresentare la realtà: voleva distruggerla e riscriverla.

Tiscione guarda a quel gruppo non con nostalgia, ma con lucidità. “C’era bisogno di ritrovare quella vitalità,” ha spiegato la regista, “quella furia creativa che ha nutrito generazioni e aperto nuovi orizzonti”.

Accanto alla regista, compaiono le voci di Aldo Nove, Paolo Repetti, Alda Teodorani, Raul Montanari, Marino Sinibaldi e Daniele Ciprì. La loro coralità restituisce un affresco di idee contrastanti, dove l’arte diventa insieme rifugio e detonatore.

La regia di Tiscione lavora per sottrazione. Non c’è nostalgia né ricostruzione: c’è ritmo, attrito, carne. Come nei racconti originali, il film preferisce il rumore alla chiarezza. Perché i Cannibali non raccontavano solo la fine del secolo, ma l’inizio del nostro. Nel 1997 scrivevano di alienazione; oggi la chiamiamo algoritmo. La loro estetica pulp anticipava l’iperrealtà digitale, la spettacolarizzazione della violenza, l’umorismo grottesco che ancora domina i feed. Non furono dei profeti, ma dei sintomi: la prova che la letteratura, prima di morire, può ancora infettare.

Rivederli oggi — lucidi, ironici, consapevoli — significa anche misurare la distanza tra quella rabbia e la nostra rassegnazione. Nel loro linguaggio contaminato, pieno di sangue e pubblicità, c’era un’idea precisa: che la cultura potesse ancora ferire.