Per anni Orson Welles lavorò indefessamente ad film intitolato The Other side of the wind. La storia è quella di un regista cinematografico avanti con gli anni che tenta di completare la sua ultima grande opera. Welles girò la pellicola in stile guerrilla, in circostanze caotiche e con una devota troupe di giovani sognatori, senza mai smettere di lottare con i finanziatori e il destino.

Nel 1985, Welles morì, lasciando come testamento più importante il film incompiuto più famoso della storia del cinema. Il negativo è rimasto nei magazzini per decenni – fino ad oggi. Con nuovi e illuminanti contributi da parte dei collaboratori di Welles, tra i quali Peter Bogdanovich, Frank Marshall, Oja Kodar e la figlia Beatrice Welles, THEY’LL LOVE ME WHEN I’M DEAD, presentato fuori Concorso alla 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è l’inedito capitolo conclusivo di una delle più grandi carriere nella storia del cinema: brillante, innovativo, ribelle e indomito.

Orson Welles è stato molte cose per tante generazioni diverse: un radicale provocatore radiofonico hollywoodiano dalla voce suadente, un cineasta rivoluzionario e il padrino del cinema indipendente, una presenza notturna fissa nei talk-show televisivi e negli spot pubblicitari dei vini.

Ma più di ogni altra cosa, ha lasciato diverse opere d’arte geniali— l’immenso Quarto potere (1941), ancora considerato da molti il più grande film mai realizzato, ma anche dei classici come il dramma famigliare L’orgoglio degli Amberson (1942), il cupo capolavoro noir L’infernale Quinlan (1955) e la sua licenziosa fantasia Shakespeariana Falstaff (1965). Durante la sua altalenante carriera, Welles si distinse per un’incontenibile vena di cattiveria maliziosa, retaggio forse del suo primo successo come allarmista durante lo sceneggiato radiofonico La guerra dei mondi (1938), primo ironico esempio di “fake news”. Attraverso lo schermo televisivo, entrò solennemente nei nostri salotti, sempre dotato di un sigaro e di un aneddoto.

Eppure, all’inizio degli anni ’60, Welles era emarginato ad Hollywood, incapace di esercitare il suo fascino per convincere le società di produzione e lasciargli dirigere i suoi film. Si trasferì in Europa e rimuginò con rabbia su quello che avrebbe potuto essere. E infine, questo regista-attore-leggenda fece ritorno a Los Angeles, una città che lo aveva accolto e lo aveva respinto, sperando di fare il suo grande ritorno.

“Esiste un intero capitolo della vita di Welles largamente taciuto, che riguarda il suo ritorno in America negli ultimi 15 anni della sua vita”, spiega il regista. “Welles ritorna nel 1970, dopo aver vissuto per anni all’estero, e si ritrova a essere considerato un eroe vittorioso da tutti i giovani esponenti della Nuova Hollywood. Dovrebbe essere sulla cresta dell’onda in quel periodo in cui chiunque volesse fare un film ispirandosi al suo stile poteva farlo. Eppure lui non terminò mai un altro film narrativo. Cosa accadde durante quei 15 anni? Questa era la domanda che volevo porre. E, ovviamente, come ogni cosa che riguarda Orson, non esiste mai un’unica risposta.”

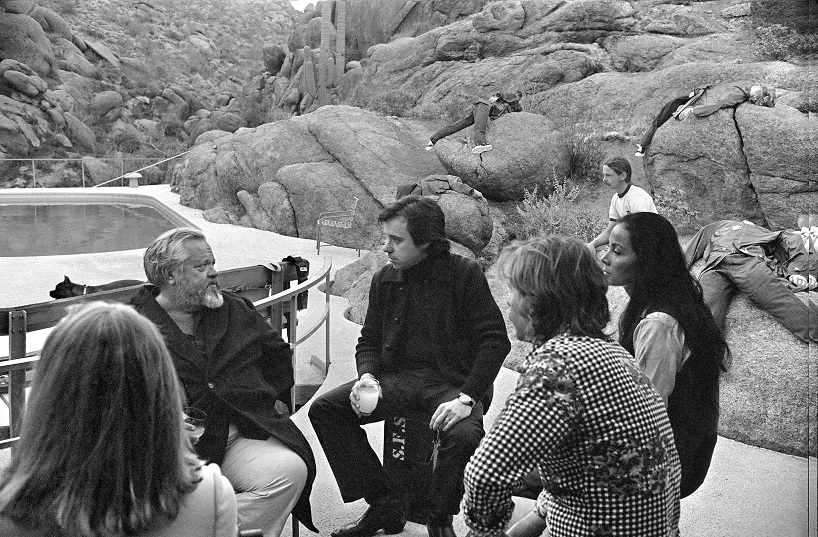

They’ll love me when I’m dead è il risultato di un’indagine approfondita su quegli anni caotici — carichi di alti e bassi, di trionfi e tradimenti. Ricavato da un’immensa quantità di inedite riprese sul set, apparizioni televisive e pubblicitarie, e nuove riflessioni da parte dei suoi collaboratori, tra cui il regista Peter Bogdanovich, il produttore Frank Marshall e Oja Kodar, con la quale per molti anni Welles ha avuto un sodalizio artistico e sentimentale, il film è l’ultima parola su un classica storia hollywoodiana: gli ultimi anni di un “ragazzo prodigio” diventato bandito, di un mastino costretto in un angolo, ancora in grado di ispirare magnificenza a una troupe devota e non retribuita, mentre continua a inseguire il sogno di un’ultima brillante opera di narrazione prima che la luce del crepuscolo svanisca del tutto.

The Other side of the wind diventò l’ossessione di Wells, una pietra al collo che girò per sei anni e il più famigerato progetto incompiuto nella storia del cinema. Un meta-racconto hollywoodiano di un illustre regista (un crudele John Huston, simile al suo personaggio in Chinatown) il cui progetto di film per tornare in auge vacilla sull’orlo di un dissesto finanziario. Welles negò qualunque riferimento autobiografico, sebbene siano sotto gli occhi di tutti.

“Posso affermare che non provavo alcuna apprensione alla prospettiva di fare questo film”, dichiara Neville. “Era più come se fosse la mattina di Natale: Oh mio Dio! Sono un ammiratore di Welles da sempre. Ho guardato tantissimi documentari su di lui, ma non avrei mai immaginato di fare io stesso un film su di lui, perché mi sembrava impossibile trovare il taglio giusto. Ma questa era un’occasione unica nella vita, con un’incredibile libertà. Quindi per me è stata una gioia pura. Avrei potuto crogiolarmici molto più a lungo. I montatori e io eravamo entusiasti di lavorare a questo film. Quando rientravo a casa, mia moglie mi diceva ‘Sei di buon umore’. E non capita spesso quando lavori a un documentario.”

“Volevo coinvolgere gli spettatori nella visione di Orson fin dall’inizio”, continua, “che poi è quello che succedeva a tutti coloro che lavoravano con lui. Se eri disposto ad accettare la sua visione, lo avresti seguito in capo al mondo, forse anche più in là di quanto avresti dovuto. Volevo che il pubblico percepisse questo spirito, perché noi lo abbiamo colto. La triste realtà è che Orson sta iniziando a sbiadire nella storia, come tanti altri”, constata Neville. “È stato una figura titanica della mia gioventù di appassionato di cinema, ma se parli con i giovani di oggi ti rendi conto che sta scomparendo. Quindi io volevo che il mio film, malgrado riguardi solo gli ultimi 15 anni della sua vita, scavasse molto più in profondità per arrivare ad aspetti che altrimenti sarebbero sfuggiti. Nessuno mi obbligava a fornire una versione alla Wikipedia della sua vita –ex-mogli e luoghi di residenza- che, per me, equivale a condannare a morte il documentario biografico.”