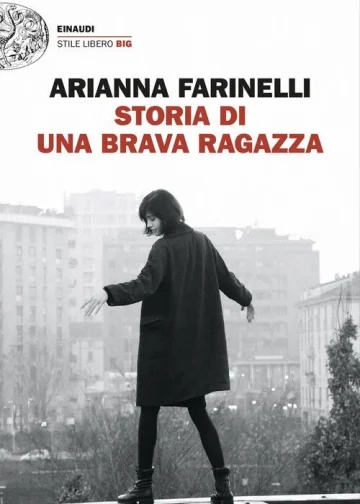

Nel contesto teorico della riflessione femminista, il corpo femminile non è solo una realtà biologica, ma una superficie sulla quale si iscrivono norme, aspettative e ruoli sociali. Storia di una brava ragazza, memoir romanzato di Arianna Farinelli, di Arianna Farinelli, politologa e docente alla City University of New York, pubblicato da Giulio Einaudi Editore nella collana Stile Libero Big nel gennaio 2025, si inserisce perfettamente in questo quadro analitico. Il libro non è soltanto un racconto autobiografico, ma una disamina, spesso implicita, dei meccanismi di potere che regolano la costruzione dell’identità femminile in una società patriarcale.

L’autrice, cresciuta nella borgata romana a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, mette in scena la periferia come spazio sociale e politico: un luogo dove la classe, il genere e il linguaggio stesso contribuiscono a definire i limiti del possibile per una ragazza. Il dialetto romanesco – o, meglio, il “romanaccio” – è descritto non solo come codice linguistico ma come veicolo di un sistema valoriale che riflette e rinforza la subordinazione delle donne. Come nella teoria di kate Millett, il linguaggio non è neutro: è una pratica sociale, un dispositivo di controllo simbolico.

Fin dall’infanzia, Farinelli sperimenta sul proprio corpo la violenza simbolica e fisica che deriva dalla condizione di genere. La sessualizzazione precoce, l’assenza di educazione al consenso, la normalizzazione dell’aggressività maschile: tutti elementi che convergono in una cultura dove, fino al 1996, lo stupro era ancora considerato reato contro la morale e non contro la persona.

Nel quadro della teoria femminista, ciò che Farinelli racconta non è un’esperienza individuale, ma una traiettoria collettiva. L’illusione che la mobilità sociale – incarnata nel suo caso dallo studio, dal dottorato negli Stati Uniti, dalla carriera accademica – possa bastare a scardinare i meccanismi del patriarcato è tematizzata in modo lucido. Il capitale culturale, per quanto accumulato, non basta a dissolvere lo stigma inscritto nel corpo femminile. Lo status precede il ruolo: il sistema assegna significato e valore a ciò che fanno gli uomini, non a ciò che fanno le donne.

La narrazione attraversa tappe canoniche – matrimonio, maternità, divorzio – ma le tratta non come eventi privati, bensì come nodi politici. Il passaggio alla vita americana introduce uno spostamento discorsivo: la voce narrante acquisisce uno sguardo più analitico, più distaccato, ma anche più consapevole delle contraddizioni interne all’emancipazione. Emanciparsi, ci suggerisce Farinelli, non significa liberarsi del patriarcato, ma piuttosto imparare a vivere con la consapevolezza del suo radicamento interno, introiettato.

Il libro mette in luce una delle verità più scomode per il femminismo liberale: anche una donna che “ce l’ha fatta” può ritrovarsi sola, sovraccarica, vulnerabile. La maternità lavorativa, nella sua forma più comune, non è un trionfo di libertà, ma un compromesso estenuante. È l’ennesima dimostrazione del fatto che la parità formale non equivale all’uguaglianza sostanziale.

Il testo è disseminato di inserti orali – proverbi, frasi della nonna, della zia, della madre – che funzionano come trasmissione intergenerazionale di una saggezza popolare tutta femminile. In questo, Farinelli si allinea alla proposta teorica di autrici come bell hooks e Mary Belenky, per cui la conoscenza femminile si trasmette non solo nei testi, ma anche attraverso voci, memorie, gesti quotidiani. Questo sapere spesso scartato dalla cultura dominante, assume invece centralità nella narrazione: è un modo di “sapere al femminile”, una contro-pedagogia rispetto all’educazione patriarcale.

Storia di una brava ragazza è, in ultima analisi, un testo che dimostra come il personale sia politico. Farinelli decostruisce la propria storia e, nel farlo, ne fa un paradigma. Non vi è nulla di essenzialista nella sua visione della donna: anzi, la sua esperienza dimostra la piena validità della distinzione tra sesso e genere, tra biologia e struttura sociale.

Attraverso un racconto denso, ironico e stratificato, l’autrice ci costringe a riconsiderare l’idea di successo, di riscatto, di normalità. Ci ricorda che, anche quando si attraversano oceani e si cambiano lingue, il patriarcato resta una lingua madre difficile da disimparare. Ma ci mostra anche che, nel raccontarsi, le donne possono riscrivere la propria storia – e forse anche la nostra.